1. Язык

1.1 Задание. Ответьте на вопросы письменно, дополните свой ответ из других проверенных источников. Зачем нужен язык? Могли бы люди жить без языка?

Во-первых, чтобы обмениваться мыслями при совместной деятельности, т.е. он нужен как средство общения.

Во-вторых, чтобы закреплять и сохранять коллективный опыт человечества, достижения общества.

В-третьих, чтобы человек мог выразить свои мысли, чувства, эмоции.

2. Основные понятия

2.1 Задание. Прочитайте понятия и дополните ответ из других проверенных источников. Укажите выходные данные литературы, которой пользовались.

Лингвистика – наука о языке.

Филология – phileo «любить» и logos – «слово», «знание». Это совокупность двух наук, изучающих язык и литературу, а через них культуру народа. Филология изучает письменные тексты: их содержание, язык, стиль.

Языкознание – это наука о языке. В языкознание входит ряд дисциплин: общее языкознание, сравнительное языкознание, история языка и др. Общее языкознание изучает раздел лингвистики, общие законы строения и развития языка; частное языкознание занимается исследованием конкретных языков: отдельные языки или группы языков.

Например, славистика изучает славянские языки, германистика – все германские языки и т.д.

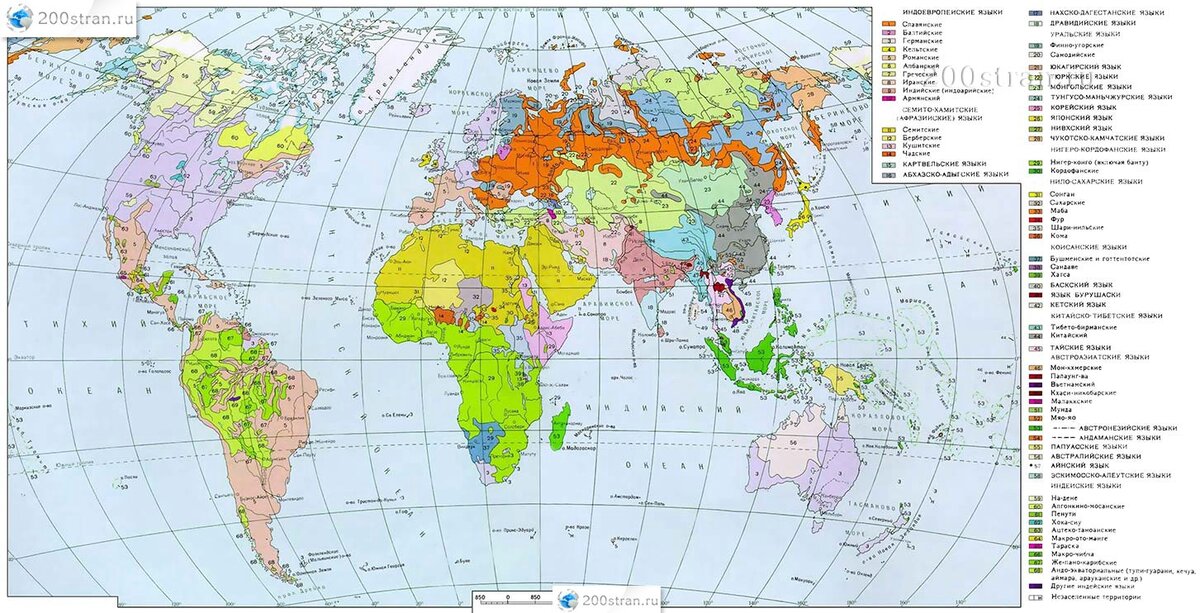

3. Карта языков мира

4. Языковые группы (семьи)

4.1. Задание. Прочитайте о языковых группах. Эта информация середины 20 века. Проверьте, как изменились эти данные и сделайте сопоставительный анализ.

Индоевропейские языки – 1782 млн. человек, 47% всего населения мира. (Данные – на середину 1972 г.)

Славянская группа (265 млн. человек) делится на три подгруппы: восточнославянскую (русский, украинский, белорусский языки), западнославянскую (польский, чешский, словацкий и лужицкий языки) и южнославянскую (словенский, сербскохорватский, македонский и болгарский языки).

К славянским языкам во многих отношениях близки балтийские, или латышский и литовский.

Германская группа (415 млн. человек). Сюда относится большая часть языков Западной Европы: скандинавские языки (датский, шведский, норвежский, исландский), английский, голландский, немецкий языки и ряд других языков. По-английски говорят около 1,5 миллиарда человек не только в Англии, но и в США; по-немецки свыше 100 млн. человек.

Кельтская группа (9,5 млн. человек). На языках этой группы говорят в Ирландии, а также во Франции, на полуострове Бретань (бретонский язык) и в Великобритании – в Шотландии (гэльский язык) и в Уэльсе (валлийский язык).

Романская группа (445 млн. человек) – французский, испанский, итальянский, румынский, португальский (португальцы и бразильцы) языки.

Индийская (индоарийская) группа. Это одна из самых больших (по количеству говорящих) групп языков: на индийских языках говорят 570 млн. человек. Большая часть языков Северной и Центральной Индии, Пакистана и Бангладеш. Он имеет две литературные формы: хинди – распространенную в Индии и урду – государственный и литературный язык Пакистана.

Иранская группа (60 млн. человек). На языках этой группы говорят, как ясно из ее названия, в Иране (персидский язык), а также в Афганистане (афганский, или пушту, и язык фарси-кабули).

Семито-хамитские языки – 172 млн. человек. К семитским языкам причисляются арабский (свыше 110 млн. человек) и амхарский (12,5 млн. человек) – государственный и литературный язык Эфиопии. Хамитская группа включает ряд языков Северной Африки .

Баскский язык – 1,2 млн. человек. На нем. говорят жители Западных Пиренеев.

Кавказские языки – 5,8 млн. человек.

Язык бурушаски, или вершикский. На этом языке, говорят около 40 тыс. человек, живущих на самом севере Индии у границ России, КНР и Афганистана.

Финно-угорские языки – 23 млн. человек. Сюда относится венгерский и финский.

Самодийские языки – 0,03 млн. человек – ненецкий, селькупский и др. – часто объединяются с финно-угорскими в уральскую семью языков.

Тюркские языки – 78 млн. человек. Кроме азербайджанского, туркменского, узбекского, казахского и многих других сюда относится турецкий.

Монгольские языки – 4,5 млн. человек. Это бурятский, калмыцкий языки и монгольский.

Тунгусо-маньчжурские языки – 3,5 млн. человек. Это маньчжурский язык и некоторые языки народов Восточной Сибири – эвенкийский, нанайский и др.

Корейский язык – 50 млн. человек. Тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские, а в некоторых случаях и корейский язык объединяются под названием алтайских языков.

Изолированные языки Северной Азии, или палеоазиатские языки, – 0,02 млн. человек. Это языки крайнего северо-востока нашей страны – чукотский, корякский, ительменский и юкагирский, а также язык нивхов на Сахалине и язык кетов в среднем течении Енисея. Впрочем, язык кетов иногда выделяется особо.

Айнский язык. На нём говорят древнейшие жители Японских островов – около 20 тыс. человек.

Эскимосско-алеутские языки – 0,1 млн. человек. По-эскимосски говорят на Крайнем Севере западного полушария – от нашей Чукотки до Гренландии. Алеутский язык распространен на Алеутских (США) и Командорских (РФ) островах.

В Африке, к югу от Сахары, распространены языки, которые объединяют в три крупные семьи, или ствола, – конго-кордофанские, суданские и койсанские.

Основную часть Тропической и Южной Африки, а также Западного и Центрального Судана заселяют многочисленные народы конго-кордофанской семьи – 185 млн. человек.

Суданские, или нило-сахарские, языки (20 млн. человек) в Центральном и Восточном Судане и в бассейне Верхнего Нила.

В Южной Африке кроме банту обитают народы, относящиеся к койсанской языковой семье (0,2 млн. человек).

Китайско-тибетские языки – 845 млн. человек. Сюда относятся прежде всего китайский язык (число говорящих приближается к 800 млн.), а также языки тибето-бирманской группы (тибетский, бирманский, каренский и др.) – 45 млн. человек.

Австроазиатские языки – 115 млн. человек – многочисленные языки Индии и Индокитая.

Дравидские языки – 138 млн. человек. Языки, на которых говорит большинство населения Южной Индии.

Австронезийские (малайско-полинезийские) языки – 178 млн. человек. Сюда относится индонезийский язык и большинство других языков Индонезии и Филиппинских островов.

Андаманские языки. На них говорят несколько сотен человек, живущих на Андаманских островах у берегов Индостана.

Папуасские языки – 2,1 млн. человек – языки коренного населения Новой Гвинеи.

Языки исконного населения Австралии – около 40 тыс. человек.

Языки индейцев Америки – около 30 млн. человек.

5. Литературоведение

5.1 Задание. Прочитайте о литературоведении и дополните понятия из других проверенных источников. Укажите выходные данные этих источников.

Литературоведение – наука о литературе. В литературоведение входят такие дисциплины, как теория литературы, история литературы, литературная критика, и некоторые др.

Теория литературы изучает законы развития литературы, её методы, жанры, структуру (строение) произведений, особенности языка художественных произведений.

История литературы изучает процессы развития мировой литературы, развитие отдельных национальных литератур, биографии писателей.

Литературная критика даёт оценку литературным произведениям.

Фольклористика – наука, изучающая устное народное творчество (фольклор) как искусство слова.

Итак, филология – от греческих слов phileo «любить» и logos – «слово», «знание»;

языкознание – от слов язык и знать / знание;

литературоведение – от слов литература и ведать / знать;

лингвистика – от французского linguistiue, от латинского lingva – «язык;

фольклор – от английского folk-lore, «народный» и «творчество», «мудрость»

В заключение.

Алексей Алексеевич Леонтьев – д.ф. н. занимался психолингвистикой – раздел языкознания , исследующий закономерности речевой деятельности. Родился в 1936 году, умер в 2004. Автор научно-популярных книг о языкознании и психологии. Учёный-лингвист, отвечая на вопрос: какие практические области будут быстро развиваться в ближайшие 30 лет и нуждаться в участии лингвиста, сказал так:

– Первая мысль – о космосе. Связь с экипажем корабля. Революция в области информации. Автоматическое реферирование. Машинный перевод научных текстов.

6. Задание. А что думаете вы о будущем в языкознании? Какие изменения произойдут? Напишите эссе на эту тему.

Для информации использовался материал из двух источников.

1. Леонтьев А.А. Что такое язык. М. – "Педагогика". – 1976. – 96 с.

2.Величко А.В. Русский язык в текстах о филологии: пособие для иностранных учащихся / А.В. Величко, Л.П. Юдина. – М.: Русский язык. Курсы, 2008. – 256 с.